Образ дореволюционного Козьмодемьянска на старинных фотографиях (нач. XX века). Ретро-фотовыставка Часть 3.

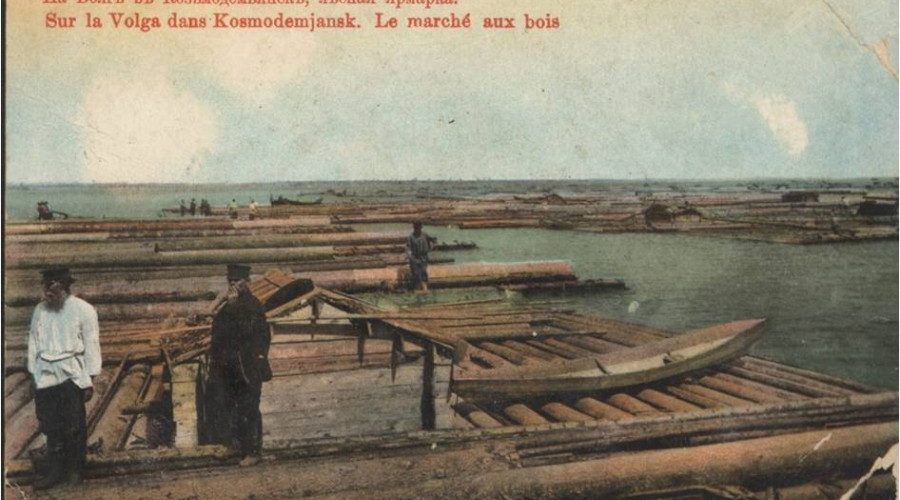

Между тем, как Никольская ярмарка приходила в упадок (ближе к середине XIX века), постепенно возникал Козьмодемьянский ежегодный торг лесом, сплавляемым по Ветлуге в плотах. Сначала плоты приставали около с. Большая Юнга, затем, в начале 60-ых годов XIX века вследствие изменения направления устья Ветлуги, пристань лесная отодвигалась все ниже и ниже – до Козьмодемьянска. Плоты располагались главным образом по правому берегу Волги на протяжении 7 верст, где и производился осмотр, покупка и продажа леса. Лес, сплавляемый сюда, заготовлялся в Никольском уезде Вологодской губернии, Ветлужском и Варнавинском уездах Костромской губернии и Макарьевском уезде Нижегородской губернии, в частных и казенных дачах. До 60-х годов лесная торговля шла не бойко. Приблизительно с 1863-64гг. началась усиленная рубка и сплав леса.

Плоты к Козьмодемьянску начинали прибывать с половины мая и позже, что зависело от раннего или позднего разлива Волги. Купленный лес сплавлялся покупщиками при помощи рабочих. Нераспроданные плоты были сплавлены владельцами вниз по Волге в разные места. Количество рабочих, которые прибывали в Козьмодемьянск за это время, достигало 2000 чел.

«…Покупатели – это, в основном приезжие купцы с «низовых» городов Волги, Донбасса. Бывало приезжали купцы из-за границы, из-за Каспия… Улицы города наполняются шумной, разноязычной толпой рабочего люда. Тут и бурлаки, и плотовщики, и грузчики. Одетые в пестрые, яркие и рваные одежды, многие с «ярмом» за спиной. Многоязычный говор – русский, марийский, чувашский, татарский, а также «ветлужский», «вятский», «московский» висит в воздухе… И заглушают весь этот шум, оканье басовитые гудки буксиров, звон главного колокола города на колокольне церкви «Никола» [Успенская церковь – Т.К.] (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

Известный нижегородский фотограф Максим Петрович Дмитриев – зачинатель российской публицистической фотожурналистики, Член русского фотографического общества.

7 февраля 1886 года Дмитриев получил разрешение на открытие собственного фотоателье.

«В 1894 году Максим Дмитриев приступил к новому проекту. Он намеревался снять Волгу на всём её протяжении, от истока до устья, со всеми историческими и природными достопримечательностями на берегах, с прибрежными сёлами и городами. Высаживаясь с парохода на берег, Дмитриев взбирался со своей большой камерой, штативом и фотопластинками на окрестные холмы и возвышенности, выискивая лучшие точки съёмки. Были сделаны сотни и сотни кадров, работа была тяжёлой и медленной, в итоге завершившись только в 1903 году. Но уже в 1896 году более сотни фотографий этого цикла, запечатлевшие Волгу на протяжении от Рыбинска до Астрахани, составили основу экспозиции Дмитриева на Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. «Волжская коллекция» стала лучшим экспонатом отдела фотографии на выставке, заслужив восторженные отзывы...» (из открытых источников).

«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, 5-го сентября 1911г. Лесная ярмарка совершенно закончилась, лес весь распродан за исключением 5-10 плотов, оставшихся на руках перекупщиков. Последним лесом торговали с выдержкой повышенными на 10% ценами, благодаря тому, что лес оставался только в крепких руках и у перекупщиков. Вследствие сильного мелководья на р. Ветлуге, где воды на перекатах осталось только 7 вершков, лес с р. Юронги не может перейти через ветлужские перекаты и до 80 плотов юронгского леса застряло на Ветлуге, где он будет ожидать осенней прибыли воды, которая может дать возможность сплава на Волгу. На Ветлуге пароходное и судоходное сообщение прекратилось впредь до прибыли воды. Грузы, назначенные в Ветлугу, лежат в Козьмодемьянске. Погода за последнее время дождливая. Можно ожидать в недалеком будущем прибыли воды в Ветлуге, а вместе с тем восстановления движения судов и пароходов» (из газеты «Волгарь». 7 сентября 1911г.)

…И вот пришло время: плоты-«матки» готовы к отплытию. Плот-грузовик-«матка» объемом до десяти тысяч кубометров и длиной чуть не с километр. Сверху он похож на железнодорожный состав. В хвосте «матки» прикрепляют три-четыре стопудовых лота (металлическая чушка – слиток металла), несколько якорей, а по бокам, посредине, устанавливают вертикальные реи, выполняющие роль рулей. И наконец, ворот – самый сложный механизм управления в оснастке плота. Для жилья плотовщиков строили по два-три домика-кошевушки, соединенных вышкой-«гулянкой», с которой лоцман руководил движением «матки». И вот такое громоздкое, неповоротливое сооружение с артелью плотогонов (около 20 человек) отправляется вниз по Волге. Путь не близок, течение Волги местами порывистое, русло не всегда ровное, много перекатов, да и ветер часто ярит. Плывут в светлое время суток. Работа тяжелая (особенно на «вороте»), целый день палит жаркое солнце, едят комары и мошки. За день проплывали в июне при большой воде от 70 до 100 км. В пути от Козьмодемьянска до Астрахани находились несколько недель. Одни проплывали без происшествий, другие терпели беду: плот то ударит о быки железнодорожного моста, то зацепит бакен и сорвет его. То ночью на плот налетит пароход (плоты не освещались), то буря начнет рвать и метать плоты. За две навигации напрочь стираются присоски у лотов, они становятся гладкими и их отдают на переплавку. А на ладонях сплавщиков-бурлаков почему-то не стираются, а даже подрастают и жестче бугрятся. Бурлака в «переплавку» не отдают. Он уходит сам, когда почувствует, что выдохся.

Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК. 17 июня 1911г. На сегодняшнюю ночь ураганом сорвало до 1000 плотов и частью разбило по бревну. В промежутках между ударами грома слышались с реки отчаянные крики: «Спасите!», «Караул!» Случалось, человек среди бушующих волн оставался на одной паре бревен. Сколько погибло людей, не известно. С 12 часов ночи до 6 утра мимо города плыли исковерканные плоты, челны и отдельные бревна. Почти на все это время остановилось пароходное движение. Пассажирские пароходы выстаивали по 3 часа, ожидая возможности продолжать путь. Более 500 якорей оторвано и осталось на дне реки. Когда ураган стих, началось спасение и переемка каравана. Работали якорщики по рублю в час. Но они много сделать не могли. Несомненно, много леса унесено ниже города, верст на 50. По сведениям специалистов, потери лесопромышленников едва ли ограничиваются суммою в 40,000 рублей. Спрос на умелые рабочие руки страшно возрос. До урагана плоты стояли на протяжении 15 верст стройными линиями, теперь же все это пришло в хаотическое состояние (из газеты «Волгарь». 23 июня 1911г.)

«Разразившаяся ночью на 17 июня буря причинила массу бед лесопромышленникам, лес коих сплавлен на Козьмодемьянскую ярмарку. Здесь его было во время бури более 2500 плотов, поставленных по обеим сторонам Волги от устья Ветлуги и вниз на протяжении 20 верст. Срединой Волги был оставлен фарватер для прохода паровых и непаровых судов и плотов. Около 11 часов ночи началась страшная буря, плоты начало срывать с якорей. Грузовой плот Ведерникова длиной около полуверсты, нагруженный, в осадке более 10 четвертей поплыл вниз и на пути срывал другие плоты. Весь фарватер был загружен лесом, так что не только пароходам, но и лодке негде было пройти. Плоты запрудили всю Волгу. Начался небывалый в летописях сплава по Волге «залом» - затор, сплошная масса леса наплывала без якорей и народа на затор и тут-то творилось нечто невероятное. Наплывшие плоты опрокидывались и уносились вниз по Волге…

Сила настолько была велика, что бревна 7-8 саж., диаметром 6-7 вершков ломались как щепы. Люди на плотах не знали, как спастись и кричали о помощи, но немыслимо было подать помощь с берега, где ветер буквально валил с ног человека. В заломе скопилось более 1,000 плотов, в количестве до 700,000 дерев. Сильных казенных пароходов для оказания помощи не оказалось, т.е. повторилась та же история, что и на заломе в реке Ветлуге. Когда немного улеглась буря, выехали перенимать плоты якорщики, но им перенять леса удалось сравнительно немного, остальные плоты унесло вниз и, вероятно, их раскидает до самой Казани, т.е. на 175 верст. Якорщики за каждый перенятый плот требуют по 50 рублей.

Убытки громадные, грозящие некоторым разорением» (из газеты «Волгарь». 24 июня 1911г.)

Беляна – специальное плоскодонное речное судно на одну навигацию для транспортировки самосплавом пиломатериалов. Она грузилась только обработанным, «белым» лесом (тес, брус и др.).

Длина беляны была 60-110 м, ширина в верхней расширенной части – 15-30 м. Высота борта могла достигать 6 м. Волжские беляны были более крупными, чем ветлужские. Вопреки всем правилам судовождения шла кормой вперед (где руль). Беляны шли самосплавом в места продажи – низовья Волги, где разгружались и полностью разбирались. Одна беляна несла на себе 25-30 тысяч кубометров пилёного леса.

Известно, что на постройку одной средней волжской беляны уходило около 240 сосновых брёвен и 200 еловых. При этом плоское дно делалось из еловых брусьев, а борта – из сосны. Пробивалась плоскодонка беляны мочалом. Первоначально в местах соединения брусьев сверлили буравом отверстия и загоняли в них можжевеловые скрепы. Впоследствии брусья начали сколачивать железными гвоздями.

При строительстве беляны на плоскодонку лес укладывался штабелем со многими пролётами, чтобы иметь доступ к её днищу на случай течи. Кроме того, правильно уложенный пиломатериал быстрее подсыхал, что сохраняло его от гниения. Окрашенные известью торцы пилёного и уложенного аккуратными рядами тёса сверкали свежей белизной. Это могло послужить названию судну – беляна.

Оснастка для управления беляной: якоря, лоты, пеньковые канаты, воробы для опускания и поднятия тяжестей, руль. Огромный руль имел вид самых настоящих дощатых ворот, он поворачивался при помощи огромного длинного бревна. Сдерживал быстрый ход беляны по течению реки и не позволял ей сойти с фарватера большой лот – чугунный отливок в 200-300 пудов.

Ближе к корме для равновесия устанавливали по две небольшие избушки-«казёнки» для команды судна. Между крышами избушек перекидывался высокий поперечный мостик с резной будкой посредине, в которой находился лоцман. Рабочих на беляне было от 15 до 35 человек, а на самых больших от 60 до 80.

«Огромные беляны – краса Волги. Стоят на рейде у глубокого левого берега. На строительстве белян работают в течение зимы сотня человек-мастеров. Эти мастера – ветлужские мужики из села Галибихи и других окрестных сел и деревень. Лоцманами, спускавшими беляны с Ветлуги на Волгу и далее в низовья Волги, в основном были крестьяне из Галибихи, села Покровского и деревни Мумарихи» (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

«В конце 19 – начале 20 века спрос на беляны был большой. Так, например, в 1885 году было спущено в низовье Волги 120 белян, в 1913 году –49. В последующие годы строительный полуфабрикат (доски, шпалы) стали вырабатывать непосредственно в низовьях Волги и спрос на беляны стал снижаться. Было построено и спущено белян: в 1923г. – 12, 1928г. – 12, 1929г. – 20, 1930г. – 17, 1931г. – 15, 1932г. –14, 1933г. – 12, 1934г. – 2, 1935г. – 2, 1936г. – 2. После 1936 года беляны на Ветлуге и Волге в районе г. Козьмодемьянска не строили» (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

«Белянное дело, по-видимому, отживает свой век. В этом году от Воскресенского на Ветлуге до Казани нельзя насчитать более 10 белян, а лет 15 назад их в этом районе строилось до 30. Причины упадка белянного дела в сильном понижении баржевых фрахтов и в вздорожании безучетного леса, потребного для постройки белян» (из газеты «Волгарь». 17 апреля 1903г.)

«Бульвары [вдоль ул. Набережной – Т.К.] были местом массового гулянья горожан, особенно молодежи, во время весеннего ледохода и половодья на Волге, любовавшихся широким разливом Волги, ходом ледохода, нагромождением огромных бугров льдин, упиравшихся в своем могучем движении на песчаный пляж, напротив бульваров» (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

Сама почтовая карточка «Волга. Пристань Косьмодемьянскъ» была издана в издательстве В.И. Бреева. Нижний Новгород. До 1910 г. На стороне изображения надпись «Репродукция воспрещается».

«Весело бегут вниз и вверх по Волге белоснежные пассажирские легковые двухпалубные пароходы. Далеко видны по их окраске и форме, а потом и по гудку белые, розовые, синеватые, узкие и широкие, одно и двухтрубные пароходы. Видно, какому пароходному обществу они принадлежат: «Самолет», «Русь», «Кавказ и Меркурий», «Волжский», «Каменский», купца Мешкова и многие другие. Тут и «Царь», и «Царица», и «Боярин», и «Изумруд». На палубе пароходов гуляют господа. Пароходы извещают о своем прибытии басовитыми или шипящими, или звонкими гудками (у каждого Общества на пароходах свой гудок, отличный от других обществ) и, медленно разворачиваясь, подходят к пристани (причалу). Каждое пароходное общество имеет свой причал, в Козьмодемьянске их семь (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

«Недалеко от Куреней (в «Подкрасном»), с начала 1900-х годов, на самом высоком, крутом подъеме горы вилась деревянная пешеходная лестница от пристаней наверх, на Красную гору. Говорят, что когда писатель Илья Ильф проезжал Козьмодемьянск на пути в Казань, то специально, ради шутки, поднимался по этой лестнице и насчитал 400 ступеней. Ныне этой лестницы нет, ее разобрали в начале 60-ых годов XX в. (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

Вероятнее всего, на фотографии и запечатлена та самая деревянная лестница, ведущая в «Подкрасное».

Краевед А.М. Суринов пишет: «Низ «Красной горы» называется «Подкрасное». Почти весь этот крутой склон горы зарос мелколесьем. До 1981 года на склоне горы, недалеко от пристаней, находился такелажный склад (ряжи, которыми владел изначально купец Горшков), где хранилось с осени до весны плотовое снаряжение: якоря, цепи, лоты, косяки» (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

«Волга, если на нее смотреть с высокого косогора «Красной горы» (ул. Некрасова) кажется, что вся она покрыта лесом. Почти весь плес – скопление плотов, барж, белян. Видны снующие по всему рейду быстроходные, юркие катера. Дымят работяги-буксиры, тянущие огромные плоты к месту их формирования» (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

На берегу около пристаней огромные гурты-склады рогож, мешков с углем, колес, дуг, кадок, бочек с дегтем, смолой, поташом (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

Трудно поверить, что это наш Тюргень. Сейчас мало кто его видит. Ему определили место в бетоне.

Рассматривая старинные фотографии, с грустью понимаешь лишь одно: увы, изменения неизбежны. Город изменился и будет меняться дальше. Но пусть история сохраняется как можно дольше.

Просто надо любить свой Козьмодемьянск – нашу отчину.

Сотрудник музея Татьяна Киреева