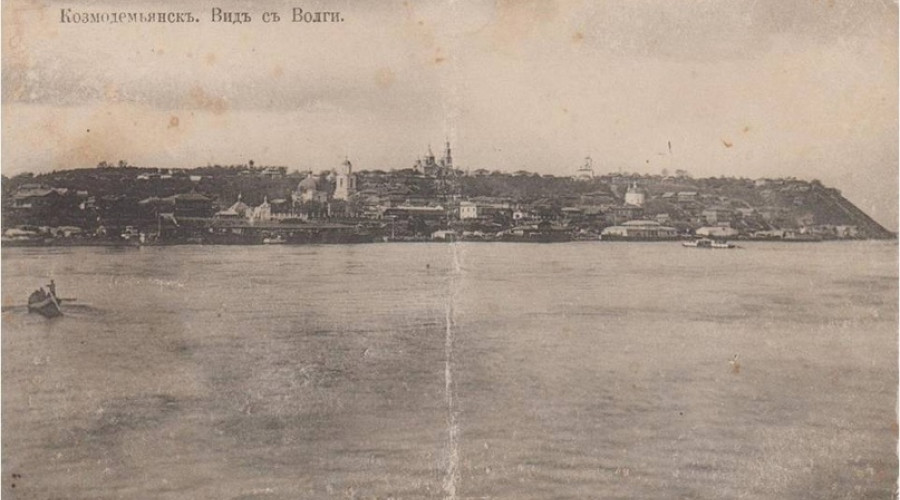

Образ дореволюционного Козьмодемьянска на старинных фотографиях (нач. XX века). Ретро-фотовыставка. Часть 1.

Образ дореволюционного Козьмодемьянска на старинных фотографиях (нач. XX века). Ретро-фотовыставка. Часть 1.

Сотрудник музея Татьяна Киреева

Не секрет, что наш город Космы и Дамиана не лишен своей привлекательности, особенно для туристов и гостей. Мы-то уже привыкли к своей отчине, но и среди нас немало тех, кто любит свой провинциальный город таким, какой он есть, без приукрас и лоска. Привлекает тишина и несуетность, рельеф города и обилие зелени и, конечно же, резные кружева на исторических домах. Что есть, то есть! То, что мы имеем сейчас – это небольшая толика сохранившегося дореволюционного наследия.

Хоть бы одним глазком взглянуть на тот Козьмодемьянск! Тот старорежимный городок, где среди прочих городских обывателей жило немало купцов и лесопромышленников, которые с размахом строили свои усадьбы и украшали дома лепниной, резьбой, металлическим декором. Тот городок, где предприниматели не скупились на строительство храмов и монастырей, где жертвовали свои средства на содержание богоугодных заведений – приютов для детей и обездоленных, богаделен; где вкладывание в культуру и образование было делом чести. По воспоминаниям краеведов, дореволюционный Козьмодемьянск был красив и уютен, патриархальность несуетному мирку придавали многочисленные храмы.

Мы предлагаем вам окунуться в атмосферу того дореволюционного городка, рассматривая старинные изображения города (почтовые карточки и фотографии). Многие из них являются частью коллекции Козьмодемьянского музейного комплекса.

Ретро-фотовыставка включает в себя более 50 изображений, связанных с городом, и состоит из трех частей.

Часть 1, часть 2: дореволюционные виды Козьмодемьянска с Волги, с Красной горы, фотографии улиц города, храмов и часовен и, конечно же, его обитателей.

Часть 3: Волга у Козьмодемьянска, волжский берег у города.

Фотографии сопровождаются текстом автора, исторической информацией о городе, взятой из разных источников.

Козьмодемьянск как уездный город Казанской губернии со второй половины XIX в. считался купеческим городом. Именно с этого времени город становится центром лесоторговли: здесь проходила знаменитая по всей России и за ее пределами лесная ярмарка.

К городу, выгодно расположенному между крупными торговыми центрами - Казанью и Нижним Новгородом, сходились и сухопутные, и водные торговые пути. Кроме местных купцов, здесь занимались торговлей и съехавшиеся предприимчивые жители соседних уездов и губерний.

Начнем с привлекательных панорамных видов нашего города с Волги.

«С Волги, если ехать по течению, он [Козьмодемьянск] виден издалека, благодаря тому, что с севера и востока местность совершенно открытая: возвышенная часть города расположена на запад и юг. Издали Козьмодемьянск очень красив. В городе 40 застроенных кварталов и 3 площади: Базарная, Богоявленская и Тихвинская» (из книги К.С. Рябинского «Город Козьмодемьянск Казанской губернии». 1890 г.).

С этого ракурса открываются взору четыре храма и три часовенки: Успенская церковь, Богоявленская церковь, церковь Пресвятой Троицы, Троицкий собор женского монастыря; Стрелецкая часовня, часовня Космы и Дамиана, часовня при Успенской церкви.

Город с самого своего рождения был христианским. Божии храмы, прихожанами которых всегда были искренне верующие козьмодемьянцы, рождались в разное время, в разные эпохи. Своей классической архитектурой и величественностью они придавали Козьмодемьянску неповторимый вид: вид православного города.

До революции (1917 г.) в Козьмодемьянске было 7 церквей, все каменные, один женский монастырь и 3 главных часовенки.

Городское население на 1897 г. было 5284 человек.

Дома, расположенные на этом крутом обрывистом склоне Красной горы, не что иное, как Курени (район города, который располагался правее того места, где сейчас стоит обелиск Славы (если смотреть со стороны Волги)).

Название Курени (Курени-пекарни) уже известно из плана города первой половины 19 в., сохраняется в планах города съемки 1847-1848 гг. и 1916 г. Эта слобода неоднократно упоминается в публикациях второй половины 19 в., ее хорошо помнят козьмодемьянские старожилы. В старину куренями называли скопления изб и надворных построек, стоящих чуть ли не под одной общей крышей. Курень – дом, жилище.

Вот что писал в 1880-е годы В.Г. Короленко о Козьмодемьянске, путешествуя по Ветлуге и Волге: «… по крутому склону обрывистого берега, словно птичьи гнезда, лепятся деревянные домики, зигзагами сбегают с крутизны к реке деревянные лесенки…». Речь, бесспорно, идет о Куренях.

«Небольшой косогор между улицами Пугачева гора и Набережной, застроенный в середине XIX столетия в связи с развитием лесного промысла и сплава леса по Волге, получил название Курени. На косогоре лепилось десятка два покосившихся одноэтажных, в два-три окна, а то и в одно окно, вросших окнами в землю «до бровей» и глядевших на свет божий подслеповатыми глазницами, избушек. При домиках имелись небольшие дворики с надворными постройками (сараи, бани, курятники), с поленницами дров, крыши которых зачастую сливались в общий покров Куреней. Ну, прямо как аул в горах Кавказа. В Куренях у пешеходных мостков стояло несколько частных пекарен: поэтому и Курени-пекарни (в начале 1900-х годов все пекарни были переселены в город, ближе к базарной площади). Городские пекари в летний период пекли хлебные изделия как для волгарей, так и для транзитных пассажиров и жителей города…

Курени пользовались в народе дурной славой, там часто происходили чрезвычайные происшествия - убийства, драки, пожары. Это было нечто вроде нижегородской «миллиошки» или московского «Хитрова» рынка. Сюда даже полицейские редко заглядывали. До революции Курени были прибежищем трудового люда: грузчиков, плотовщиков, бурлаков и всякого рода бездомных, беспаспортных, плавающих, путешествующих по Волге от Рыбинска и до Астрахани. Здесь, в Куренях, в весенне-летний период, останавливались на ночлег волгари (плотовщики), приезжавшие на Козьмодемьянскую лесную ярмарку на заработки. Здесь они получали дешевый ночлег, дешевое питание. Здесь можно было выпить под залог. Здесь можно было заложить на пропой немудрящую одежонку, последнюю рубаху, сапоги, нательный крест (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

Так как Курени располагались на крутом косогоре, то там происходили оползни грунта. От оползня в конце 20-ых годов XX в. погиб один из сыновей козьмодемьянского художника И.М. Пландина. Жила семья в Куренях на самом берегу Волги. Мальчик гулял во дворе, когда на него сверху обрушилась земля. Подбежавшие люди не успели спасти малыша.

Краевед А.М. Суринов так рассказывает о печальной участи и самих Куреней: «Летом 1908 г. сгорели Курени. Пока подъезжали пожарные машины и повозки с водой, Курени представляли сплошной костер. Скученность деревянных построек не давала возможности сдержать огонь, и все усилия были направлены на защиту еще не загоревшихся соседних домов и сараев. Так погибли старые Курени. Во время этого пожара несколько пострадала и Богоявленская церковь. Ветлы, окружавшие церковь, обгорели вместе с грачиными гнездами, и грачи долго носились в воздухе, оглашая Курени свои криком (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

Интересно, что ширина «старой» Волги на траверзе «Курени - Коротни» достигала полтора километра, тогда как ширина между городом и устьем Рутки сузилась до 700-800 м.

Далее представлены три открытых письма (почтовых карточки), сделанные в одно время, но с разных ракурсов. Это хорошо заметно по расположению Троицкого храма женского монастыря.

Троицкий храм женского монастыря слева (о нем пойдет речь во 2-ой части ретро-фотовыставки). В объективе также: Богоявленская церковь (на переднем плане), Свято-Троицкая церковь (на горе). Справа – Курени.

Троицкий собор с высокой четырехъярусной колокольней, построенный в 1891 г., парил над городом, как маяк, духовный свет которого был виден за много верст от пристаней (из статьи С.В. Старикова, журнал «Филокартия» (№1 (11), 2009 г.)).

Троицкий храм женского монастыря справа. Стрелецкая часовня.

Троицкий храм женского монастыря в центре.

Весь берег Волги близ Козьмодемьянска был уставлен конторками пароходных обществ, пристанями, складами, рыбацкими лодками. У каждого пароходного общества была своя пристань.

Панорамные виды города с Красной горы представлены на следующих почтовых карточках.

Обратите внимание на обилие судов на Волге. Через Козьмодемьянск проходили товары со всех концов страны.

Волга от Нижнего Новгорода до Казани и устья реки Камы была наиболее оживлена. В 19 веке эту часть реки называли «Невским проспектом» - здесь проходили вверх и вниз ежедневно до 25 пассажирских пароходов и 40-45 буксирных.

«Красная» гора – от слова красивая. Если подняться по крутой, овражистой улице Пугачёва гора, то как раз на нее и попадёшь (ул. Некрасова). «На склоне этой горы, - пишет краевед А.М. Суринов, - уже в течение нескольких десятилетий красуется название города с датой его основания, видимо, поэтому город сравнивают с Голливудом. В 80-е годы здесь находилась металлическая композиция: Космический спутник, облетающий нашу планету. Это своеобразный символ могущества Советского Союза в деле изучения космоса в конце 20 в.» (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

Далее эта красивая гора идет аж до деревни Мумариха. Это, согласно преданию об основании города Козьмодемьянска, та самая гора, с которой Иван Грозный взирал на Волгу и Заволжье, остановившись на ночлег по дороге в Москву после покорения Казани в 1552 г. Отсюда действительно открывается чудесный вид с панорамным обозрением волжских далей. Отсюда Волга выглядит величавой и мощной. С.М. Михайлов, известный краевед 19 века, описывал вид с горы следующим образом: «Вид отсюда очаровательный: разливается матушка-Волга, за ней, от левого берега ее, идут сплошные пространные леса; ниже города – обширные луга, украшенные зеркалами озер».

Бытует мнение, что Красная гора еще назвалась Поклонной горой. Это было место, откуда открывалась широкая панорама не только живописного Заволжья, но и города: город, если глядеть на него с горы, тогда был как на ладони. Возможно, приезжающие и уезжающие из города кланялись здесь Козьмодемьянску. Это было лучшее по тем временам место для встречи дорогих гостей, известных личностей.

В фондах Козьмодемьянского художественно-исторического музея есть живописная работа нашего художника В.К. Сергеева, выполненная, вероятно, с этой почтовой карточки.

В центре - Богоявленская церковь (место церкви сейчас занимает мемориальный комплекс с обелиском Воинской Славы), далее - самый старинный Успенский храм.

Глядя на эту почтовую карточку, рождаются такие строчки: Козьмодемьянск - особенный мирок с неспешным течением жизни, ароматом яблоневых и вишневых садов, мощеными улочками, вековыми домами с затейливыми резными узорами, добродушием и гостеприимством его обитателей.

В объектив фотоаппарата попали некоторые площади и улицы города, церкви и часовни.

Местом притяжения в давние времена была Базарная площадь, которая запечатлена на нескольких фотографиях.

Базарная (Торговая) площадь. Именно так она и называлась в планах города конца 18 – начала 20 вв., располагалась в Подгорной слободе вдоль Волги. Площадь окружали солидные дома лесопромышленников и купцов с магазинами на первом этаже, рядом - старинная Успенская церковь и часовня Космы и Дамиана. На площади стояли торговые лавки, каменные лабазы. Здесь было сосредоточие торгово-экономической жизни города.

В 1918 г. площади дали имя Карла Маркса. Известно, что переименование старых названий улиц и площадей на новые было положено решением исполкома Козьмодемьянского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, принятого в честь первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (газета «Известия», 17 ноября, 1918 г.). Большую часть площади в конце 1920-х годов 20 в. занял городской летний садик-сквер с танцплощадкой и Горбунцовский садик, названный в честь погибшего козьмодемьянского революционера Ивана Яковлевича Горбунцова. Сейчас единственная оставшаяся часть исторической площади по-прежнему носит имя немецкого идеолога Карла Маркса и составляет менее половины прежней Базарной.

Интересную информацию об истории Базарной площади можно почерпнуть в изысканиях краеведа А.М. Суринова. Он рассказывает о том, что территория будущей Базарной площади являлась топкой низиной, поэтому не застраивалась и постепенно превратилась в место торговли горожан. В древности здесь была «старица» (старое русло) Волги (протянулась от Куреней до Тюргеня, по Тюргеню на Курмыш и далее вдоль горы до Басурманского леса) (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

На фотографии хорошо видны торговые лабазы, плохо сохранившиеся до наших дней.

Вопрос об их строительстве обсуждался городской думой в 1903 г. На заседании думы 26 июня постановлено просить подлежащие власти о разрешении городу произвести заем 20,000 руб. для начатия постройки каменных торговых рядов.

Торговые ряды представляют собой два каменных одноэтажных лабаза. Купцы имели свои отделения-магазины, продавая различные товары. Продавали, например, муку, мануфактуру (ткани оптом), москательные товары (устаревшее название предметов бытовой химии: краска, клей, непищевое масло и проч.), железно-скобяные (относящийся к легким изделиям из железа (скобам, замкам, крюкам и т.п.), галантерейные (мелкие предметы туалета и личного обихода: галстуки, перчатки, шарфы, сумки и проч.), колониальные товары (изюм, кишмиш, финики, стручки, корицу и ряд других пряностей).

В 1919 г. эти лабазы, соединив два корпуса в один, приспособили под кинотеатр (тогда называли кинематограф). В 1933 г. кинотеатру присвоили название «Имени 15-летия ВЛКСМ». 1 сентября 1933 г. была установлена аппаратура звукового кино и «великий немой» впервые заговорил в Козьмодемьянске.

Во времена лесной ярмарки во дворе за лабазами располагались ряды «обжоровки». Здесь сновали в большом количестве бурлаки, грузчики, плотовщики. Бойкие городские стряпухи предлагали им пироги с требухой (внутренностями), купоросные щи (зеленые, из крапивы), лапшу, молоко и чай, словом, все то, что потребно рабочему люду. Бурлаков можно было отличить по большой ложке, прикрепленной к шапке. Несмотря на каторжный труд, бурлаки важничают, как будто гордясь своим званием, потому что идут в дальнюю путину зашибать копейку кровавым потом, да и, пожалуй, потому, что «идти на Волгу» - дело для настоящих мужиков. Важничать важничали, а, уходя в путину, про благословение божье не забывали: в Стрелецкой часовне служили молебны перед чудотворным образом Спасителя (1860г. апреля 12- Известия С.М. Михайлова из Козьмодемьянска)

С утра вся площадь устанавливалась легкими, передвижными палатками, навесами. Из ближних и дальних деревень (за 30-40 верст) на тяжело груженых телегах, а зимой на дровнях приезжали крестьяне со своим товаром. Тут и яблоки, и огурцы, картофель, а зимой туши свиней, гусей, овец, коров. Много возов, главным образом из-за Волги, с сеном, мохом, лыком, рогожей (грубая упаковочная ткань из мочала). К телегам привязаны бычки, жеребята – тоже на продажу. А под ногами, особенно весной, сплошное месиво грязи. Целые возы, нагруженные корзинками, лукошками, дугами, сундуками, топорами, ухватами, метлами, хомутами, сёделками. Прямо на земле на досках - глиняные кринки, кувшины, деревянные кадки, бочки, железные ведра. Тут же на переносных навесах идет торговля привозным текстильным товаром: ситцем, чесучей (тонкая шелковая ткань, обычно желтовато-песочного цвета), сарпинкой (тонкая бумажная ткань в клетку или в полоску), сукном, головными платками, шерстяными шалями. Раскладывают свой товар китайские продавцы типа «офеней»… (С.М. Михайлов).

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь). Она же Никольская.

Одна из древнейших в городе. Когда и кем был построен храм, неизвестно, хотя на основании устного предания козьмодемьянцы предполагают, что где-то в конце 17 в.

Церковь каменная трехпрестольная. Главный холодный храм с шестиярусным иконостасом, имеющим изображения старинного письма – во имя Успения Пресвятой Богородицы и два придела теплых, правый – во имя св. Николая Чудотворца, левый – во имя св. бессребреников Космы и Дамиана. Теплые два придела и колокольня были построены в 1871 году на средства купца и церковного старосты Ивана Матвеевича Зубкова. В храме была чтимая икона святого Николая Мирликийского чудотворца. Эта икона особо почиталась жителями. Во имя этого угодника Божия первоначально храм и назывался Никольским.

В дни празднования 100-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 г. возле Успенского храма при большом стечении народа духовенство отслужило благодарственный молебен русскому воинству.

Успенский храм был обнесен каменной оградой.

Внутри церковной ограды, в восточном углу, находились могилы священнослужителей, знатных купцов и «отцов» города. Там, в окружении тополей и акаций, стояли надмогильные мраморные памятники и массивные металлические кресты. В ограде было двое ворот - с востока и запада, и две калитки - с северной и южной стороны. На воротах были установлены, в углублении, небольшие иконы Николая Чудотворца. Со стороны площади у ограды была установлена коновязь. Богомольцы, приезжавшие на базар или в церковь на престольный праздник из окрестных сел и деревень, здесь ставили свои повозки (телеги, тарантасы, брички, дровни) и лошадей. На двух углах восточной части ограды стояли две каменные часовни. Одна из них, стоявшая ближе к площади (примерно там, где был вход в здание школы имени 15 лет МАО), была, по преданию, ровесница каменной церкви «Николы», построенной в 1723 г. (в 1871 г. храм был расширен на средства козьмодемьянского купца И.М. Зубкова). В нише часовни были установлены небольшие старинные иконы и фигура «Святителя Николая», которая, якобы, «приплыла» когда-то весной по Волге на льдине, не то с Суры, не то с Юнги. Другая часовня (обращенная к Волге) была построена в конце века на средства козьмодемьянского купца Рыбакова. В народе ее звали «Рыбаковской». В часовне было несколько небольших старинных резных из дерева изображений: Св. Николая Чудотворца и мученицы Параскевы Пятницы. В часовнях, перед образами, постоянно «теплилось» в лампадах «деревянное» масло, а также горели свечи, которые обычно ставили богомольцы (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

На этой почтовой карточке хорошо видна «Рыбаковская» часовня при Успенской церкви.

У «Рыбаковской» часовни.

Успенской церкви была уготована после революции та же участь, что и другим храмам города: гонение общины, осквернение храма, репрессии против священников. 20 мая 1931 г. было принято окончательное решение о ее разрушении. Храм в 30-е годы взорвали (разобрана 1 мая 1933 г.), а кирпичи были использованы при возведении на этом месте кинотеатра и школы им. 15 лет МАО (Марийской автономной области) – «пятнашки», как называли в народе. Здание школы построено в 1935 г. Позднее здесь был Дом пионеров (Дом детского творчества). Сейчас здание пустует.

«Почти все церковные сооружения являлись ценными памятниками русской архитектуры. А ломали их без особой пользы для дела. Кирпич от церквей, колоколен и оград частично был использован на мелкие постройки в городе, а большая часть его была растащена по улицам и дворам горожан. До сих пор еще встречаются чугунные плиты церковных полов с изображением года выработки (1804 года мая месяца) во дворах, затоптанные в грязи. Одна баржа, груженная строительными материалами, по пути в Нижний Новгород затонула на Волге» (из книги А.М. Суринова «Город на Волге – Козьмодемьянск»).

На этой фотографии хорошо виден дом, принадлежащий П.Ф. Бычкову (здесь сейчас расположен Музей сатиры и юмора им. О. Бендера). Павел Федорович как городской голова в течение 17 лет (с 24 марта 1877г. с небольшими перерывами до 1895г.) душою болел за Козьмодемьянск. Как меценат и благотворитель вкладывал свои деньги в развитие города.

140 лет назад наш город праздновал свой трехсотлетний юбилей. По предложению городского головы П.Ф. Бычкова Козьмодемьянская городская дума создала комиссию по сбору исторических документов об основании города, о существовании, жизни и развитии его в течение 300 лет.

Одним из самых примечательных подарков городу к юбилею стала воздвигнутая часовенка. «Желая почтить предстоящий 300-летний юбилей г. Козьмодемьянска и ознаменовать оный каким-либо добрым делом» П.Ф. Бычков купил на собственные средства небольшой домик с местом и двором на Базарной площади для перестройки дома на пожертвования других благотворителей в часовню в честь святых бессребреников Космы и Дамиана.

Дом и усадьбу, что на Базарной площади, Павел Федорович Бычков купил в 1873г. у мещанок Арины Баевой и Пелагеи Волковой. В доме этих мещанок, согласно плана дома 1872г., на нижнем этаже размещался склад вина, питейное заведение. По некоторым данным, этот дом горел во время сильного городского пожара 1872г. Время постройки дома до пожара точно неизвестно, предположительно, вторая половина XVIII века - первая четверть XIX в. Павел Федорович отремонтировал обгорелый дом и после определенных перестроек здание было передано в бесплатное пользование женской прогимназии (с 1905 по 1910гг.).

После того, как женская гимназия была переведена в здание Городской управы (сейчас здание городской библиотеки), в доме П.Ф. Бычкова разместилась мужская гимназия (восьмиклассная), которая была открыта на базе действующего городского трехклассного мужского училища 29 сентября 1910 г. На торжественное открытие в доме Бычкова приехали представители уездного и губернского земства, статусные гости. Самым почетным гостем был приехавший из Санкт-Петербурга делопроизводитель департамента общих дел Министерства народного просвещения Михаил Павлович Бычков, сын бывшего городского головы П.Ф. Бычкова.

Мужская гимназия размещалась безвозмездно в доме с 1910 г. до того момента, пока не переехала в специально отстроенное для нее здание.

После революции 1917 года власть наложила на Бычкова контрибуцию, национализировала предприятия и дома.